Numerosos posgrados que se ofrecen en nuestro país presentan una doble particularidad. Por una parte, su carácter fuertemente interdisciplinario, que convoca en una misma carrera de especialización, de maestría o doctorado a profesionales de distintas áreas, formados en campos del saber específicos. Por la otra, se observa la influencia de la internacionalización de los estudios superiores que estimula la reunión en un mismo posgrado de alumnos provenientes de formaciones de grado realizadas en distintos países, fundamentalmente, de la región. La presencia de profesores extranjeros, por el contrario, ocurre en una proporción mucho menor.

Si bien desde siempre la universidad promovió el intercambio y la movilidad de profesores y alumnos, desde el año 1991, con la creación del MERCOSUR, los fenómenos de internacionalización de la educación superior han crecido notablemente con el fin de contribuir a la construcción de “un espacio académico a nivel regional” y a “mejorar la formación de recursos humanos considerados como componentes fundamentales para brindar soporte a ese proceso de integración” (Oregioni et al., 2015). Respecto de ello, las investigaciones distinguen distintos tipos de internacionalización de los estudios superiores: los concebidos desde la perspectiva que Marcano (2009) denomina “exógena”, según la cual la universidad debe contribuir al desarrollo del mercado regional, en los que –consecuentemente– el eje está puesto en lo comercial; y los que buscan correr ese eje, pensando una integración con mayor contenido social e intercultural, cuya difusión es más reciente. Para quienes defendemos esta última perspectiva, la internacionalización de los posgrados debe buscar cultivar los beneficios de una colaboración fraterna, reforzar la conciencia colectiva regional y actualizar su función social para consolidar la ciudadanía y la democracia, en desmedro de la competencia individual y de la negociación mercantilista (Siufi, 2009) frecuentemente denunciada como motor de las desigualdades (Dubet, 2015: 28-35).

En el marco de tales consideraciones, los estudios más recientes sobre la internacionalización del nivel de posgrado se centran, sobre todo, en la sistematización de las distintas instancias que este fenómeno ha implicado como los convenios o consorcios internacionales establecidos y que deban establecerse, o los requisitos de admisión o de homologación que deben acordarse (Eiro y Catani, 2011; Ferreira y Lima, 2013, por mencionar algunos) para facilitar la integración de alumnos extranjeros. Otras investigaciones analizan cuestiones vinculadas con la gestión, esto es, con las modalidades de convalidación de los títulos (García de Fanelli, 1999; Didou, 2008, entre otros), y con el impacto de los estudios de posgrado en la producción científica posterior de quienes los finalizan (Luchilo, 2010).

Pese a resultar indispensables para pensar las relaciones entre la internacionalización de los posgrados y la integración regional, las diferentes prácticas de formación que llevan a cabo los estudiantes internacionales en el desarrollo de las cursadas y el modo en que las perciben son fenómenos escasamente abordados. Nos referimos especialmente a la manera como el estudiante internacional encara las prácticas áulicas o la comunicación con la institución, al abordaje del estudio que se propone realizar, a la resolución de los escritos solicitados e incluso a las formas en que asume los objetivos del posgrado en curso. Conocer las similitudes y las diferencias percibidas entre la tradición educativa previa de los alumnos extranjeros y la del posgrado local, las situaciones de desigualdad que podrían configurarse a partir de esas diferencias y, en términos generales, las representaciones de los estudiantes de sus propias prácticas, asociadas al sentido de realizar un posgrado internacional, constituyen el objetivo general al que busca contribuir este trabajo.

Con ese fin, presentamos los primeros resultados de una investigación llevada a cabo en distintos posgrados de Buenos Aires sobre el modo en que el carácter abierto e internacional en posgrados interdisciplinarios impacta en las prácticas de formación de los estudiantes extranjeros y sobre la manera en que es concebida la integración regional en dichas prácticas. A partir de los resultados de una encuesta sobre la percepción de los alumnos de posgrado de las distintas actividades que involucran su formación y del análisis de sus producciones escritas, profundizamos en estos aspectos entre estudiantes internacionales que se incorporan en maestrías y especializaciones del campo de las Ciencias Sociales y Humanas. El trabajo forma parte de una investigación mayor, “El derecho a la palabra: perspectiva glotopolítica de las desigualdades/diferencias”, dirigida por la Dra. Elvira Narvaja de Arnoux en la Universidad de Buenos Aires.

Las prácticas sociales de formación en el nivel de posgrado

La expansión en la oferta de posgrados que se evidencia en las últimas décadas a escala mundial ha dado lugar a numerosos estudios que se ocupan de las prácticas de lectura y escritura vinculadas con ese nivel de formación. En relación con ello, en nuestra región se han investigado los rasgos del posgrado como comunidad discursiva (Arnoux et al., 2005; Arnoux, 2009), se han caracterizado diferentes géneros propios de esta comunidad (Cubo de Severino, 2005; Cubo de Severino, Puiatti y Lacon, 2012; di Stefano, 2009; Parodi Sweis, 2008 y 2010; Pereira y di Stefano, 2009), localizado problemas en la producción de escritos (di Stefano, 2009; Kiczkowsky, 2009; Marquesi, 2010; Valente, 2013; Nothstein y Valente, 2016, entre otros) y propuesto algunas modalidades de intervención pedagógica para favorecer su superación (Arnoux, 2006; Arnoux et al., 2005).

Las investigaciones que hemos venido realizando se caracterizan por concebir la comunicación en el aula, la lectura y la escritura no solo atendiendo a los procesos cognitivos que involucran, sino también como prácticas sociales e históricamente situadas (di Stefano y Pereira, 1998 y 2004). Abordarlas desde este punto de vista implica considerar la incidencia del contexto situacional en el que se llevan a cabo y los fines de la comunicación, pero, además, hacer extensivas a las prácticas de formación en el nivel superior las consideraciones que están presentes desde Aristóteles sobre la actividad científica en general. En efecto, para Aristóteles, los científicos se configuran a sí mismos a partir de las prácticas que realizan pues, como toda práctica, la actividad científica supone a la vez la fabricación o la producción de algo –una poiesis– y un proceso en el que esa acción se asienta sobre el mismo sujeto que la realiza –una praxis– y lo modifica (Aristóteles, Ética a Nicómaco, entre otras ediciones: Alianza, 2005). Así concebidas, la comunicación áulica, las lecturas propias de la formación y la escritura son actividades que contribuyen a la producción y circulación del saber al tiempo que influyen sobre los mismos sujetos que las llevan a cabo, moldean su relación con el conocimiento, sus formas de encararlo y la finalidad que le atribuyen. La tradición lectora, la comunicación oral en las clases y las prácticas de escritura que han desarrollado los estudiantes de posgrado en su formación previa definen, desde esta perspectiva, las matrices de su experiencia como miembros de la comunidad académica y –consideramos– deben ser el punto de partida de las intervenciones en el espacio de posgrado para que la internacionalización que actualmente vertebra las prácticas pueda consolidarse como un espacio de integración.

Siguiendo los planteos aristotélicos, sociólogos y filósofos han analizado las consecuencias de la concepción de la práctica desde la que consideramos aquí la formación académica. Entre ellos, Althusser (2015 [1978]) destacaba que toda práctica trasciende la acción individual al explicar que las acciones que los sujetos realizan están siempre reguladas por tradiciones y procedimientos socialmente reconocidos, heredados de un pasado común, y son regidas por una demanda social definida. Este carácter social que precede a la acción individual implica que la práctica no es pensada como un simple acto, sino como un proceso complejo derivado de un conjunto de elementos materiales, teóricos e ideológicos. De ahí que, para el filósofo, toda práctica está orientada por representaciones sociales o teorías de los sujetos en torno de su acción (Althusser, 2015 [1978]: 102-116). En ese sentido, las prácticas previas de los estudiantes impactan en el modo de situarse en el posgrado y en la forma en que responden a las nuevas demandas.

En el mismo sentido, Pierre Bourdieu (1977, 1988) propone la noción de habitus para explicar las prácticas efectivas de los sujetos. Entiende el habitus como el conjunto de los esquemas adquiridos que funcionan como categorías de percepción, de apreciación y como principios de clasificación de lo real. Su importancia reside en que hace que los agentes se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias, porque el habitus es un organizador de la acción. Es decir que estos esquemas, producto de la interiorización de normas, reglas y modos de percepción de la realidad socialmente compartidos por distintos grupos sociales, se exteriorizan en las prácticas. Por eso, el estudio de las representaciones sociales, que permite inferir algunos rasgos del habitus, se vuelve una vía para comprender e intervenir en las prácticas mismas.

Pensamos que indagar en las representaciones, esos sistemas de percepción y apreciación que orientan la acción, a través del estudio de las prácticas de escritura, de lectura y de participación en las clases de los alumnos extranjeros que cursan sus posgrados en Buenos Aires es un primer paso para conocer el habitus de este grupo social. Así, indagar en la manera en que estos estudiantes se integran en el posgrado local, el grado de reconocimiento de los objetivos de dicho posgrado, el modo en que responden a sus demandas y el tipo de obstáculos que se les presentan orienta el sentido de las acciones necesarias a realizar desde la institución para colaborar en su integración. Asimismo, el análisis de las prácticas previas del estudiante extranjero en sus estudios de grado permite considerar cómo éstas se articulan con las nuevas demandas, para evaluar hasta qué punto se reconocen las diferencias, se valoran las particularidades de las distintas tradiciones académicas y se reorientan las actividades hacia los nuevos objetivos. Indirectamente, el estudio de representaciones y prácticas de este grupo social permite también hacer inferencias sobre las instituciones en las que se desarrollan los posgrados internacionales y el modo en que abordan la integración de los estudiantes extranjeros. Partimos de la idea de que esta indagación es necesaria para observar si los ideales que vinculan actualmente la integración regional y la internacionalización de los estudios superiores tienden a hacerse efectivos.

Con tales fines, entre los alumnos internacionales que cursan posgrados hemos sustanciado una encuesta sobre su percepción de las actividades desarrolladas en los seminarios cursados, cuyos resultados relacionamos con sus producciones escritas presentadas como trabajo final. Como anticipamos, el estudio nos permitió caracterizar el modo en que los estudiantes perciben la actual etapa de formación y vincular sus percepciones y valoraciones con su representación del espacio de posgrado en el marco de la actual integración regional.

Opciones metodológicas

Para indagar en el modo como el estudiante internacional participa en las prácticas de formación de posgrado, hemos recurrido a la triangulación metodológica (Sautu et al., 2010; Vasilachis, 1992). Por una parte, hemos aplicado una encuesta cuantitativa por sondeo que contaba, también, con algunas preguntas abiertas a las que se aplicaría un análisis cualitativo. El último tipo de preguntas buscaba generar un espacio en el que el encuestado pudiera explicitar algunas observaciones y experiencias como estudiante de posgrado en nuestro país. Por la otra, hemos analizado algunos rasgos de los escritos producidos por los estudiantes encuestados con el fin de profundizar en la interpretación de los resultados de la encuesta. En este trabajo integramos ambos estudios.

La encuesta fue suministrada a fines del año 2013 por correo electrónico a 50 estudiantes extranjeros que habían cursado, con docentes de nuestro equipo, talleres de escritura académica. Este vínculo explica el alto grado de compromiso que se verifica en la explicitación de las respuestas. Los trabajos escritos que se analizan en nuestro estudio corresponden al ejercicio final para la aprobación de dichos talleres, que consistió en la producción de una de las monografías solicitadas en algún seminario de posgrado cursado por el alumno encuestado. La muestra comprende alumnos de especialización y maestría dominantemente hispanoparlantes que inician sus estudios de posgrado. La mayoría de los maestrandos y futuros especialistas no contaba con estudios previos de posgrado y su edad promedio era de 32 años. Los posgrados en los que se sustanció la encuesta se inscriben globalmente en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas (Derechos Humanos, Educación, Lectura y Escritura)1. Se trata, no obstante, de posgrados carácter interdisciplinario, en los que participan alumnos con diferente formación de grado y profesores especialistas en distintos campos (Derecho, Psicología, Lingüística, Ciencias Políticas, Historia, Educación, entre otros).

Como se señaló, las preguntas de la encuesta buscaron obtener información sobre las prácticas y tradiciones académicas de los alumnos en sus países de origen e indagaron en la percepción que los alumnos extranjeros habían tenido de los seminarios cursados y de las lecturas y escritos que se les solicitaban para su aprobación. El cuestionario se centró en tres aspectos puntuales y cerró con una pregunta general. El primer bloque se refirió a la percepción de las clases; el segundo, a las propuestas de lectura de los seminarios y el tercero, a los géneros de los trabajos finales de las asignaturas solicitados con mayor frecuencia en la formación de grado y en el posgrado. La última pregunta indagaba sobre las expectativas y las eventuales dificultades que, a juicio del encuestado, se derivaran de su condición de alumno extranjero. En cuanto a los escritos de los encuestados, las monografías –de una extensión de entre 10 y 15 páginas– fueron analizadas como índices del modo en que conciben el discurso legítimo para la producción de conocimientos en el posgrado.

Más allá de las apreciaciones que resultan comunes a quienes inician los estudios, en una primera lectura de los datos observamos que los modos de participación y de integración en las actividades de los seminarios así como los escritos entregados presentaban rasgos específicos entre los estudiantes extranjeros. Esta observación inicial nos permitió construir las siguientes hipótesis, que corroboramos en el análisis:

1. Según lo manifestado en la encuesta, lo que los alumnos perciben como dificultades para encarar el posgrado no se vincula únicamente con los nuevos conocimientos que se buscan adquirir o producir. Numerosos aspectos de lo que declaran como dificultades están vinculados con una representación del espacio del posgrado que no contempla su carácter interdisciplinario, ni sus objetivos de integración regional.

2. La orientación de las producciones académicas de los estudiantes de ese nivel es congruente con la misma representación. Además, está fuertemente influenciada por las prácticas de la formación de grado en el país de origen del alumnado.

3. Algunos rasgos de representaciones sobre el posgrado resultan comunes tanto a los estudiantes locales como a los estudiantes extranjeros y a los profesores.

Resultados

Las prácticas de formación del posgrado: percepciones de la dinámica comunicacional en el aula

1. En las preguntas que se refirieron al cursado de los seminarios, nos interesó indagar en el modo en que los estudiantes perciben la dinámica de las clases del posgrado que cursan, pues consideramos que estas percepciones podrían manifestar dificultades para la integración. Al respecto, el 55 % declara que el desarrollo de las clases expositivas o dialogales le planteó dificultades para la comprensión.

Todos los estudiantes que manifiestan haber tenido alguna dificultad en relación con el desarrollo de las clases señalan que tales inconvenientes provienen fundamentalmente de las distancias con su formación de origen. Coinciden en que en los seminarios del posgrado en curso se proponían conocimientos históricos y culturales de la Argentina que no les resultaban demasiado accesibles. Un 33 % agrega además como un inconveniente el hecho de que en las clases del posgrado se haga frecuentemente referencia a lecturas conocidas por los cursantes argentinos, muy vinculadas con la tradición de su formación en el nivel de grado en nuestro país. Un 17 % suma como motivo de las dificultades los modos de participación que se estimulan, que no coinciden con aquellos a los que está acostumbrado (Gráfico 1).

Los datos muestran que más de la mitad de la población de alumnos internacionales está muy apegada a las prácticas de su formación de grado: lo nuevo es visto como obstáculo. Esto es, gran parte de los encuestados no concibe el posgrado como una instancia para conocer las tradiciones del espacio en el que se incorpora, compararlas con la propia e integrarlas en una problemática común. Se infiere de sus respuestas que no consideran como una contribución positiva que exista un recorrido de lecturas diferentes de las realizadas en su instancia de grado, ni el aporte a la integración regional que implica la información relativa al contexto argentino y a los recorridos teóricos dominantes en el posgrado local. Como corroboramos al analizar cualitativamente las respuestas y los escritos producidos, si el conocimiento del otro y de la problemática social de la región no figura como rasgo en representación de la finalidad de un posgrado internacional, toda actividad que no se apegue a la tradición local del país de origen del estudiante es vista como un problema:

La mayoría de los ejemplos que se manejan en las clases son del ámbito local.

Pienso que algunos seminarios debieron haber tenido más en cuenta no solo el contexto argentino, sino también el latinoamericano.

Ser estudiante extranjera ha sido obstáculo, principalmente, porque la mayoría de los ejemplos que se dan en clase están centrados en el contexto y la historia de Argentina. Esto complica la posibilidad de entender lo que se pretende explicar. […]

Por otra parte muchos contenidos del programa de los seminarios dan cuenta de temas que son netamente locales, al igual que varias clases que recurren a temas propios de Argentina y su cultura, que si bien me interesan no dejan de ser en cierta medida excluyentes; no percibo que ese sea su fin, aclaro, pero es el lugar común al que llegan la mayoría de los docentes, teniendo en cuenta que todos los docentes son argentinos.

Asimismo, el último comentario permite inferir que en las clases no se promueve lo suficiente el aporte que un estudiante de posgrado extranjero podría realizar mediante la referencia a ejemplos o casos propios de su país de origen. Es decir, no parecen estimularse tampoco desde los profesores intercambios que tiendan a la integración.

El apego a lo local que mencionamos anteriormente se evidencia, también, en el tipo de tema que un número importante de alumnos extranjeros elige para acreditar los espacios curriculares de su posgrado. En esta instancia, resulta muy frecuente la selección de problemáticas propias del lugar de proveniencia. Los siguientes ejemplos dan cuenta de ello:

•Percepciones acerca de la actualidad del conflicto colombiano (Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales).

•Detrás del conflicto “Indigenas Awá” (Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales).

•Reconstrucción de la identidad desde el reconocimiento propio y mutuo en el desplazamiento forzado en Colombia (Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales)

•Representaciones políticas en imágenes de las movilizaciones generadas por la reforma a la ley 30 de la educación superior en Colombia (Maestría en Educación, Lenguajes y Medios).

•Movimiento Estudiantil en Chile: Del Petitorio por una Educación Pública sin fines de lucro a las tensiones de un discurso neoliberal consolidado (Maestría en Educación, Lenguajes y Medios).

Ahora bien, no solo los temas de los trabajos presentados por los estudiantes extranjeros contemplan específicamente problemáticas locales. La orientación de los trabajos hacia temas nacionales también se verifica en los estudiantes argentinos, lo que nos lleva pensar que la integración regional prácticamente no figura entre los objetivos de investigación de ningún estudiante y, además, que otras instancias institucionales –directores, profesores, orientadores de distinto tipo– tampoco han intervenido lo suficiente como para promover este tipo de reflexión2.

2. La pregunta sobre las clases de los seminarios tenía un ítem abierto, que dio lugar a que los alumnos explicitaran su percepción de esta instancia. Se mencionaron aquí problemas derivados de las diferencias existentes entre su carrera de grado y la orientación del posgrado en curso, fenómeno que también se registra entre los estudiantes argentinos (Valente, 2013). Si bien el ítem abierto fue completado solo por el 20 % de la muestra, algunas respuestas son sumamente reveladoras de la situación en la que se encuentra el estudiante internacional. Aunque en estas respuestas se retoman los problemas ya mencionados, el énfasis de los alumnos extranjeros recae sobre la cuestión vincular. Uno de los comentarios, por ejemplo, señala diferencias y se lamenta de la existencia de círculos cerrados que dificultan la integración:

El estilo de enseñanza difiere mucho con el nuestro. También la integración en aulas en las que predominan estudiantes locales, no es fácil, ni inmediata, por lo general se forman círculos cerrados en donde se excluye a los extranjeros, por tanto, realizar actividades grupales, es complicado. […] y además algunos profesores obvian la heterogeneidad del grupo.

No solamente los obstáculos se registran en las relaciones con los pares, sino que resultaron significativas también las observaciones de los estudiantes sobre el tipo de vínculo profesor-alumno. Mayormente, estas diferencias vinculares se manifiestan en la demanda de una relación de mayor acercamiento con los profesores:

Otro aspecto, me cuesta la manera de relación con los profesores no sé si es por nuestra cultura pero en mi país se llega a tener un grado de confianza con el maestro y eso ayuda a

una mayor comprensión en el momento de estudiar.

Las observaciones de los alumnos extranjeros pueden explicarse porque el profesor argentino suele representarse a sí mismo como el portador de un saber teórico y de un dominio técnico que, más allá de los matices individuales, lo lleva a entablar una relación más bien formal con el alumnado, en la que la confianza que busca suscitar está asociada a sus conocimientos más que al estímulo de una forma de vínculo más cercano y personal. Creemos que este rasgo es percibido por muchos estudiantes como proveniente de un ethos distante. Pero, además, desde el punto de vista institucional, el profesor de posgrado argentino no es un profesor de tiempo completo, no tiene asignadas horas de consulta ni cuenta con oficinas a las que el alumno pueda acercarse, lo que dificulta, junto a los rasgos del ethos académico, construir la relación de confianza y cercanía que los alumnos esperan. En ese sentido, es posible inferir de los comentarios que los posgrados locales que participan del proceso de internacionalización no han previsto instancias para consultas o asesoramiento para estos estudiantes que por ser extranjeros no participan en equipos de investigación, ni son adscriptos en cátedras que podrían drían orientarlos, ni cuentan con eventuales directores para sus trabajos, lo que tampoco contribuye a los objetivos de integración regional.

En cuanto a la dinámica, las clases de los posgrados que fueron objeto de nuestra investigación suelen centrarse en contenidos específicos del programa, que son tratados desde una o varias perspectivas y se desarrollan con distintas estrategias: discusiones grupales con ejes temáticos y teóricos puntuales, exposiciones del docente o de los alumnos, análisis de ejemplos aportados por el docente, entre otras. Una de las respuestas de la encuesta parece concebir la clase como un espacio en el que es habitual –y deseable– debatir ampliamente temas o problemas sin atender previamente a los ejes ni a los marcos teóricos específicos y, a partir de esos debates generales, iniciar las lecturas y el análisis de la bibliografía. Esta dinámica, que no es frecuente en el grado ni en el posgrado en nuestro país, implica una interacción muy distinta con el docente, supone estilos de enseñanza diferentes y quizá también un vínculo de mayor confianza del profesor con el estudiante. Como en otros casos, las nuevas dinámicas de las clases de posgrado son percibidas por el alumno como deficientes o distantes del ideal que se persigue.

Las diferencias entre los ideales registrados entre los alumnos y los que perciben en sus docentes acentúan las dificultades para la integración del estudiante extranjero: no son solamente los datos o ejemplos del contexto local, sino las modalidades diferentes de organización institucional, las distintas representaciones de los vínculos con pares y profesores y, en menor medida, las dinámicas distintas propias de las clases los factores que profundizan en algunos casos la distancia y obstaculizan los objetivos vinculados con la integración regional.

Las prácticas de lectura de la bibliografía

El segundo bloque de preguntas apuntaba a la lectura de la bibliografía propuesta en los seminarios. A diferencia de las referidas a cuestiones vinculares, las respuestas no tuvieron el mismo nivel de homogeneidad. Al responder estos ítems, el 54,5% manifiesta que no conocía los materiales que se proponen en el posgrado y el 45,5 % restante indica que los textos ya habían sido objeto de lectura en su formación de grado. Entre estos últimos, el 27 % declara, además, conocer los marcos teóricos globales en los que se inscribe la bibliografía propuesta en los seminarios.

La pregunta siguiente de este segundo bloque interrogaba a los estudiantes sobre el nivel de complejidad de dichas lecturas. Al respecto, el 73 % declara que le resultan complejas y un 27 %, poco complejas. Es decir, aun para quienes declaran conocer las lecturas propuestas en las instancias previas de formación (45 %), la bibliografía se le presenta como compleja. Frente a las opciones que se brindaron para justificar la respuesta (ver Gráfico 2), un número importante de estudiantes (50 %) la atribuye a la complejidad conceptual. Las otras alternativas con las que los estudiantes explican las dificultades que les presentan las lecturas son, en orden decreciente, el hecho de que integren ejemplos del ámbito local (35 %) o de que se trate de lecturas muy especializadas (15 %).

La consigna contaba con un ítem abierto para especificar otros aspectos de su percepción de las lecturas propuestas. El ítem es respondido por un 18 % del total de la muestra. Algunos reiteran el obstáculo que representan los ejemplos aclaratorios que proponen los profesores:

Teniendo en cuenta que hay bibliografías complejas, para los profesores la mejor manera para aterrizar todos esos conceptos es relacionarlos con un momento de la historia del país de origen…

Otros, que declaran no conocer los marcos teóricos propuestos, cuestionan el origen de la bibliografía: “abunda la sugerencia de bibliografía de origen europeo, lo cual implica teorizar nuestra realidad latinoamericana, a partir de una visión exógena”. Mientras en la formación argentina la bibliografía de origen extranjero es habitual en el campo de las ciencias humanas y sociales, en la formación de grado de algunos de los estudiantes internacionales parece haberse privilegiado la bibliografía local o regional. No obstante, entre estos estudiantes se percibe una representación de los intereses regionales que no se traduce en los temas investigados ni en los problemas que se le atribuyen a la enseñanza. Como se infiere de los datos presentados en el ítem anterior sobre las temáticas abordadas en los escritos, el posicionamiento ideológico sobre la selección ideal de lecturas que atribuye gran importancia a “teorizar nuestra realidad latinoamericana” se vincula privilegiadamente con las lecturas o con algunas observaciones sobre los ejemplos en las clases y no con la producción de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes.

Otras respuestas muestran que los estudiantes registran la distancia disciplinar entre la formación de grado y el posgrado como una dificultad: “la maestría que estoy cursando es en un campo de conocimiento distinto al del grado, soy historiadora y la maestría tiene otra impronta”. El comentario evidencia en este caso una representación restringida del posgrado pues el estudiante busca profundizar su formación disciplinar en lugar de construir un saber interdisciplinario.

Los comentarios, de un modo o de otro, evidencian una resistencia a los desafíos que plantea este nivel de formación: acceso a fuentes bibliográficas diversas e integración de conocimientos de distintas áreas. La percepción de estos desafíos como problemas o como dificultades indica la ausencia de estos rasgos en la representación que poseen los estudiantes de la finalidad de un posgrado como el que están cursando. No se trata, por ejemplo, de un doctorado o de una maestría en historia de algún país o alguna época, destinada a licenciados en Historia, sino de posgrados cuyos ejes de formación demandan saberes provenientes de distintas disciplinas. Nuevamente, estas representaciones coinciden con las registradas entre muchos estudiantes argentinos: en un número importante de trabajos analizados se verifican dificultades en el manejo de conceptos provenientes de disciplinas diferentes de las de su formación de grado, en el dominio de los marcos teóricos y de sus relaciones, en la articulación de dichos marcos con los análisis particulares, entre otros. En tal sentido, se verifica que las prácticas previas de los estudiantes inciden en el modo en que se sitúan en el ámbito del posgrado y en el que enfrentan las demandas del espacio. En efecto, debería ser esperable que una carrera que se caracteriza por su interdisciplinariedad integre conocimientos de áreas variadas.

En conjunto, tanto los datos cuantitativos como las respuestas abiertas sobre las prácticas de lectura de la bibliografía muestran, además, una discordancia entre el conocimiento global del marco teórico, e incluso el conocimiento que declaran poseer de los textos a leer y la dificultad manifestada para su interpretación. Ahora bien, como veremos cuando analicemos las prácticas de escritura propias de la formación previa de los estudiantes extranjeros, esta discordancia no solo responde a las dificultades para encarar un encuadre interdisciplinario de la maestría o de la especialización sino que hace al tipo de prácticas que el posgrado le plantea al estudiante, que le resultan muy diferentes de aquellas a las que había estado habituado.

Las prácticas de escritura

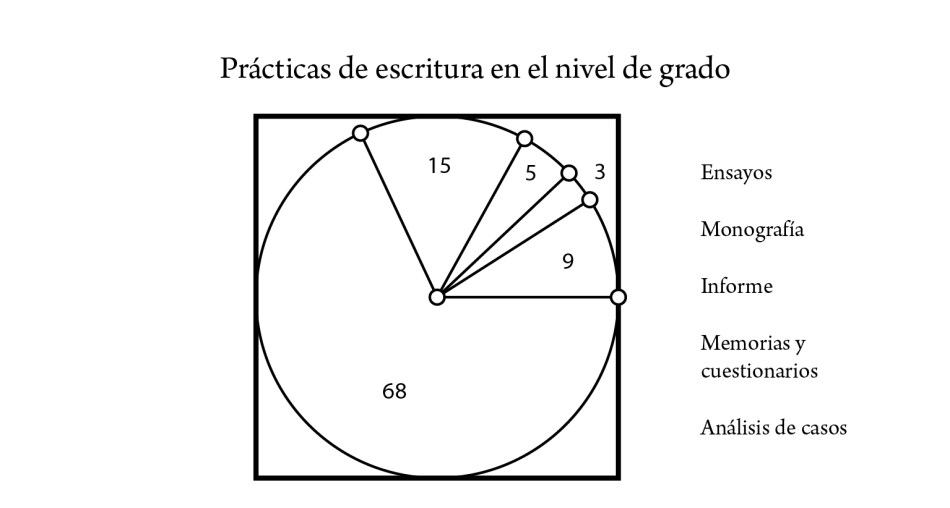

El último bloque buscaba información respecto de las prácticas de escritura en el posgrado y en su tradición previa. Al respecto, además de las temáticas elegidas para los trabajos finales del posgrado, lo más interesante fue lo observado en relación con los géneros solicitados en ambos espacios. Identificamos diferencias importantes entre el tipo de escritos que se solicitan en las carreras de grado en Ciencias Sociales y Humanas en Buenos Aires y los géneros anotados como más frecuentes entre los estudiantes extranjeros (ver Gráfico 3). Estos estudiantes declaran que el género ensayo es el que han escrito con mayor frecuencia (68 %). La monografía y el informe son señalados en segundo lugar, y el análisis de caso, en el tercero. La escritura de memorias y cuestionarios fue marcada como menos frecuente.

Nos ha llamado la atención la recurrencia de la mención del género ensayo entre los más demandados en el nivel de grado. Consideramos con di Stefano (2015) los géneros discursivos como huellas de representaciones sociales acerca de lo que es considerado legítimo en este campo de producción de conocimiento. Al respecto, el ensayo supone formas de desarrollo diferentes de las que suelen solicitarse tanto en la formación de grado local como en los posgrados en los que se realizó la investigación. Los modos de argumentar en el ensayo son más libres, no exigen necesariamente circunscribir una perspectiva teórica precisa de la cual se deriven los análisis ni dependen de construcciones conceptuales que deban considerarse como base del estudio propuesto. El ensayo habilita recorridos más subjetivos, pues remite siempre a la perspectiva del sujeto y a su capacidad de juicio, admite como punto de partida la propia experiencia para reflexionar a partir de ella, variados mecanismos de verificación y un estilo menos neutro y despersonalizado. Estos rasgos se hacen evidentes en los escritos de los alumnos encuestados. Por ejemplo, los estudiantes que manifiestan haber escrito ensayos emplean en las monografías subtítulos metafóricos (“Dime con quién andas y te diré quién eres: de cómo el leopardo obtuvo sus manchas”), adjetivaciones fuertemente valorativas, un tono de crítica política (subtítulos como: “Nada es gratis, en esta vida alguien tiene que pagar”), no remiten a fuentes o no explicitan los marcos teóricos o la metodología desde los que se abordarán los temas propuestos en las introducciones, entre otros. Estas características pueden explicarse, al menos parcialmente, por la tradición ensayística que el estudiante internacional trae –menos frecuente en los estudiantes locales– y en la que inscribe los trabajos que produce en el nuevo ámbito.

Asimismo, la amplitud del género ensayo permite imprimir a los escritos que analizan casos particulares modos de intelección y de enunciación de los temas que, más que a los trabajos evaluativos de final de seminario, los acercan a lo que en nuestra tradición son considerados producciones de tipo propositivo, proyectos de desarrollo o discursos del campo político que invitan a la acción. Un ejemplo de ello es el siguiente fragmento sobre los movimientos estudiantiles presentado por un alumno como parte de un trabajo final para un seminario:

Prestemos atención a las fracturas y grietas, sigamos este proceso detenidamente, teniendo en cuenta que el nuestro [XXX] fue el primer país latinoamericano en imponer medidas de corte neoliberal y que en su momento fue presentado como ejemplo y destino latinoamericano. Muchos recordarán aquella imagen gloriosa y altiva de un país iniciando la llamada transición a la democracia como “el jaguar de América Latina”; un país que rugía fuerte y aguerrido como la dictadura militar y los sectores financieros que le habían dado sentido, garra y color. En ese entonces poco importaban los costos sociales de su instauración, la miseria y explotación re doblada.

Los dos documentos que analizaré serán el discurso de promulgación de la Ley sobre Calidad de la Educación […]

Observamos aquí que, si bien el alumno se propone analizar un corpus de documentos políticos del campo legal (dos leyes educativas de su país), lo hace desde una perspectiva vinculada directamente con la defensa de su posicionamiento ideológico e interpelando al lector no en tanto profesor, sino como un ciudadano al que persuadir. Si bien existen matices y diferencias entre los posgrados, estos rasgos tienden a ser rechazados o desvalorizados en los trabajos finales solicitados en los seminarios que han sido objeto de la investigación.

En síntesis, los géneros que los encuestados declaran haber escrito han orientado sus prácticas en el posgrado. Los rasgos genéricos mencionados no son privativos de los escritos de los estudiantes extranjeros, pero son más frecuentes que en las producciones de los estudiantes argentinos. El hecho de que –según inferimos de la encuesta– estén sostenidos desde convicciones construidas desde su tradición académica y en prácticas anteriores en el grado obliga a repensar los modos específicos de intervención en estas instancias para facilitar la integración de los estudiantes y el logro de los objetivos de los posgrados internacionales de nuestro país mencionados en la introducción.

Conclusiones

Como señalamos inicialmente, la proliferación de posgrados internacionales nos ha llevado a interrogarnos acerca del modo en que los estudiantes extranjeros perciben las prácticas propuestas desde los posgrados que están cursando, sobre las prácticas frecuentes en sus países de origen y sobre las representaciones sociales que se infieren de ellas. Para comenzar a formular algunas respuestas, hemos analizado los datos obtenidos de la aplicación de una encuesta y del análisis de trabajos escritos de esos encuestados.

A partir de este estudio inicial, hemos podido determinar algunos aspectos que la población estudiada comparte, en mayor o en menor medida, con los estudiantes argentinos. La selección de temas de investigación de carácter local y las dificultades para abordar la bibliografía que no se encuadra en la disciplina de origen son los más sobresalientes. Estos rasgos comunes a los jóvenes argentinos y a los extranjeros revelan obstáculos para encarar tanto los aspectos interdisciplinarios del posgrado local como los objetivos de integración regional que se persiguen. El apego a los temas locales también es atribuido a los profesores, lo cual tampoco contribuye a este último objetivo. La participación sistemática de docentes internacionales en los posgrados locales y la intensificación del intercambio académico con equipos de investigación de la región contribuiría a superar este tipo de dificultad.

El análisis de la producción escrita de los estudiantes extranjeros y sus repuestas a la encuesta muestran otros obstáculos. Fundamentalmente se trata del modo en que perciben la dinámica de las clases, las relaciones entre pares y con profesores, y de las huellas de la tradición previa en los géneros producidos como trabajo final en los seminarios.

La dinámica de las clases no parece contemplar los objetivos de integración regional. De las respuestas estudiadas se infiere el privilegio de ejemplos del ámbito local y la ausencia de estrategias didácticas que promuevan en las clases la participación de los alumnos extranjeros mediante el análisis de casos provenientes de sus países de origen. Esto nos lleva a pensar, nuevamente, en que la demanda de integración regional no figura como prioritaria ni entre las prácticas de los alumnos ni entre las de los profesores.

En cuanto a la interacción entre pares, los estudiantes de posgrado declaran la existencia de grupos en los que les resulta dificultosa la integración. Asimismo, las diferencias entre los rasgos de los profesores locales y los del país de origen de los estudiantes se traducen también en dificultades para la integración. Si, como señala Althouser, las prácticas sociales están regidas por demandas sociales definidas, desde el punto de vista institucional la demanda de integración regional tampoco parece resultar prioritaria en la medida en que no se instalan instancias de asesoramiento y orientación para que tanto alumnos como profesores busquen responder a ella en sus prácticas educativas.

En relación con las prácticas de escritura previas de los estudiantes internacionales, el trabajo efectuado nos permitió reconocer que las tradiciones académicas con las que el estudiante se inserta en un nuevo nivel de formación inciden en que resulten naturalizadas prácticas que no lo son ni para los docentes locales ni para el resto de los estudiantes. En algunos grupos, esta particularidad se observa en la incidencia que el género ensayo tiene en los trabajos finales presentados para los seminarios. En trabajos anteriores hemos señalado el valor de los espacios de taller de escritura coordinado por especialistas en ese campo (Pereira, Nothstein y Valente, 2014; Nothstein y Valente, 2014). Asimismo, creemos que ese espacio se torna particularmente valioso en el contexto de la internacionalización de los estudios de posgrado: estimula la comparación de géneros y tradiciones; favorece la explicitación de obstáculos, de los saberes específicos y las prácticas de lectura y escritura que el posgrado en curso supone. En ese sentido, el estudio ratifica el valor de esos espacios altamente cooperativos en el ingreso a una comunidad discursiva científica durante la formación de posgrado.

La heterogeneidad que caracteriza a la educación superior constituye inevitablemente un rasgo del fenómeno de la internacionalización. El especialista en educación intercultural Rui Yang (2002) señala que la formación académica requiere un enfoque internacional, ya que este promoverá el pensamiento crítico y la indagación sobre la complejidad de las problemáticas y de los intereses que son significativos en las relaciones entre las naciones, las regiones y los grupos de interés. Para la consecución de estos objetivos, resulta imprescindible la intervención sobre las prácticas de alumnos y profesores, la promoción de estrategias didácticas y de instancias de consulta que faciliten la integración del estudiante extranjero.

Bibliografía

– Althusser, L. (2015 [1978]), “¿Qué es la práctica?”, en Iniciación a la filosofía para los no filósofos, Buenos Aires: Paidós.

– Aristóteles (2005), Ética a Nicómaco, Buenos Aires: Alianza.

– Arnoux, E. N. de (2006), “Incidencia de la lectura de pares y expertos en la reescritura de tramos del trabajo de tesis”, RLA: Revista de lingüística teórica y aplicada, N.o 44, 1, pp. 95-118. Disponible en http://www.escrituraylectura.com.ar/pedagogia/articulos/incidencia-de-la-lectura-de-pares.pdf [visitado el 21 de octubre de 2013].

– Arnoux, E. N. de; A. Borsinger, P. Carlino, M. di Stefano, C. Pereira y A. Silvestri (2005), “La intervención pedagógica en el proceso de escritura de tesis de posgrado”, Revista de la Maestría en Salud Pública, a. 3, N.o 6. Disponible en http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/articulos.htm [visitado el 20 de mayo de 2012].

– Beacco, J. C. (2004), “Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif”, Langages 1/2004, N.o 153, pp. 109-119.

– Bourdieu, P. y J. C. Passeron (1977), La reproducción. Elementos para una teoríadel sistema de enseñanza, Barcelona: Laia.

– Bourdieu, P. (1988), La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid.

– Cubo de Severino, L. (coord.) (2005), Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico-científico, Córdoba: Comunicarte.

– Cubo de Severino, L.; H. Puiatti y N. Lacon (2012), Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción. Córdoba: Comunicarte.

– Didou, S. (coord.) (2008), Movilidad, aseguramiento de la calidad y reconocimiento mutuo de títulos de educación superior en América Latina. México: Casa Juan Pablos – UNESCO.

– Di Stefano, M. (2009), “La escritura de monografías en posgrados en Ciencias Sociales”, en E. N. de Arnoux (dir.), Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado, Buenos Aires: Biblos.

– Di Stefano, M. y M. C. Pereira (2004), “La enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior: procesos, prácticas y representaciones sociales”, en P. Carlino, Textos en contexto. Leer y escribir en la universidad, Buenos Aires: Asociación Internacional de Lectura, Lectura y Vida.

– Dubet, F. (2015), ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), Buenos Aires: Sigo XXI.

– Eiro, M. I. y A. Catani (2011), “Proyectos Tunning y América Latina: ajustando currículos a las competencias”, Cuadernos PROLAM/USP, v. 1, pp. 105-125.

– Ferreira, K. C. y P. G. Lima (2013), “Proyecto tuning América Latina en las universidades brasileñas: características y ámbitos en el área de la educación”, en Paradígma [online], vol. 34, N.o 1, pp. 83-96. Disponible en: http://www.scielo.

org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512013000100006&ln-g=es&nrm=iso

– García Fanelli, A. N. (1999), La educación transnacional: la experiencia extranjera y lecciones para el diseño de una política de regulación en Argentina. CONEAU. Disponible en: http://www.coneau.gob.ar/archivos/publicaciones/estudios/fanelli.pdf

– Kiczkovsky, S. (2009), “La monografía: una perspectiva conceptual”, en E. N. de Arnoux (dir.), Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado, Buenos Aires: Biblos.

– Luchilo, L. (comp.) (2010), Formación de posgrado en América Latina. Políticas de apoyo, resultados e impactos, Buenos Aires: EUDEBA.

– Marcano, L. (2009), “Ciencia y Tecnología para la unidad. Una mirada desde Venezuela”, Educación Superior y Sociedad, Nueva Época, N.o 14 (enero).

– Marquesi, S. C. (2010), “Escritura y reescritura de textos académicos en el posgrado: la retextualización en foco”, Páginas de Guarda. Revista de lenguaje, edición y cultura escrita, N.o 9, otoño, pp. 49-60.

– Marquesi, S. C. (2010), “Escritura y reescritura de textos académicos en el posgrado: la retextualización en foco”, Páginas de Guarda. Revista de lenguaje, edición y cultura escrita, N.o 9, otoño, pp. 49-60.

– Nothstein, S. y E. Valente (2014). “La producción del conocimiento en los postgrados interdisciplinarios internacionales. Una aproximación a los rasgos de la escritura según distintas tradiciones académicas”, ponencia presentada en el VI

Congreso Internacional de Letras: Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística, Buenos Aires, 25 al 29 de noviembre.

– Nothstein, S. y E. Valente (2016), “La producción de escritos en postgrados internacionales: La incidencia de las tradiciones académicas en la apropiación y

producción de saberes”, Revista Signos, 49 (Supl. 1), pp. 127-148. Disponible en https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342016000400007.

– Oregioni, M. S. y F. J. Piñero (2015), “Redes de producción y difusión del conocimiento: ¿Un instrumento para orientar la internacionalización de la universidad argentina hacia Latinoamérica?”, en J. M. J. Araya (comp.), Aportes para los estudios sobre internacionalización de la educación superior en América del Sur, pp. 49-76, Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

– Parodi Sweis, G. (2008), Géneros académicos y géneros profesionales: accesos discursivos para saber y hacer, Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

– Parodi Sweis, G. (ed.) (2010), Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: leer y escribir desde las disciplinas, Santiago de Chile: Ariel.

– Pereira, M. C. y M. di Stefano (2009), “Representaciones acerca de la tesis doctoral en las reescituras de la introducción. Un análisis de caso”, en E. N. de Arnoux (dir.), Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado, Buenos Aires: Biblos.

– Pereira, M. C.; S. Nothstein y E. Valente (2014), “La internacionalización de los posgrados. Relaciones entre percepciones declaradas y rendimiento académico”, ponencia presentada en el Congreso Nacional Cátedra Unesco para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la lectura y la escritura: La lectura y la escritura en las sociedades del siglo XXI. Rosario, 16 y 17 de octubre.

– Sautu, R. et al. (2010), Manual de metodología, Buenos Aires: Prometeo.

– Siufi, M. G. (2009), “Cooperación Internacional e Internacionalización de la Educación Superior”, Educación Superior y Sociedad, vol. 14, N.o 1, pp. 119-146. Disponible en http://ess.iesalc.unesco.org.ve/index.php/ess/article/viewArticle/55.

– Valente, E. (2013), La definición del tema en trabajos monográficos en el inicio de los estudios de posgrado. Reescritura, reformulación y construcción del ethos. Mimeo.

– Vasilachis, I. (1992), Métodos cualiativos. I. Los problemas teórico-epistemológicos, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

– Yang, Rui (2002), “University internationalization: itsmeanings, rationales and implications”, Intercultural Education, vol. 13, N.o 1, pp. 81-95.

*María Cecilia Pereira es profesora en Letras (UBA), profesora adjunta de Semiología del Ciclo Básico Común de la UBA y en el Taller de Redacción de Crítica y Curaduría de las Artes en la Universidad Nacional de Artes, y profesora asociadada del Seminario Teorías de la Argumentación de la Universidad de Moreno. Ha dictado numerosos cursos de posgrado en diversas universidades. Codirige el proyecto UBACYT “El derecho a la palabra: desigualdades y diferencias” y el proyecto PICYDT “La lectura y la escritura en la Universidad: un abordaje para el desarrollo de prácticas sociodiscursivas tendientes a la inclusión y el desarrollo profesional”. Entre sus últimas publicaciones se encuentran “La interpretación de la singularidad de una obra artística: dispositivos argumentativos en la crítica académica de arte” (2019) y “La dimensión argumentativa en los casos periodísticos: ¿corroboración o cuestionamiento de las creencias dominantes en el mundo social?” (2018).

**Susana Beatriz Nothstein es Licenciada y Profesora en Letras por la UBA, cursó la Especialización en Procesos de Lectura y Escritura. Investigadora docente en UBA y UNGS. En esta es profesora adjunta, coordina el Taller de Lectura y Escritura y el área de investigación Enseñanza de la Lengua; en la UBA es profesora de Semiología. Sus investigaciones se vinculan con la pedagogía de la lectura y la escritura, en particular, en los primeros años del nivel superior y en posgrado. Es coautora de Los textos y el mundo. Una propuesta integral para talleres de lectura y escritura; Recorridos. Secuencias para la enseñanza de la Lengua y la Literatura. Ha coordinado, en colaboración, Lenguas en un espacio de integración. Acontecimientos, acciones y representaciones y Temas de glotopolítica. Integración regional sudamericana y panhispanismo. Ha publicado artículos vinculados a sus temas de investigación y participado en encuentros académicos. Es coordinadora académica de la Maestría en Análisis del Discurso, UBA.

***Elena Valente es especialista en Procesos de Lectura y Escritura (UBA). Es investigadora y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y en el Ciclo Básico Común, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En UNGS, es Secretaria Académica del Instituto del Desarrollo Humano en el que integra, también, la Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura. En UBA, es profesora de la materia Semiología (CBC, cátedra di Stefano). Asimismo, dicta talleres de escritura académica en especializaciones y maestrías en universidades nacionales. Los proyectos de investigación que integra se vinculan con la pedagogía de la lectura y la escritura en los niveles de pregrado, grado y posgrado. Ha co-coordinado Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica (UNGS, 2018) y Tecnologías para el aula. Análisis y propuestas pedagógicas (Aique, 2017). Es coautora de Lengua habla. Los relatos orales en las sociedades letradas (Cabiria, 2014), entre otros.

1 Los estudiantes encuestados cursaban los siguientes posgrados: Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura (UNGS); Especialización en Filosofía Política (UNGS), Especialización y Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales (UNSaM), Especialización y Maestría en Educación, Lenguajes y Medios (UNSaM), y Especialización y Maestría en Gestión Educativa (UNSaM).

2 “Algunos títulos que confirman la tendencia de los estudiantes argentinos a optar por temáticas locales son los siguientes”:

•La demanda de “urbanización con radicación” de la “carpa villera” desde la paradoja universalismo-particularismo (Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales).

•¿Qué significantes vacíos tomó Zanón/FaSinPat? Un recorrido desde las demandas a la construcción de la Nación populista (Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales).

•De la vida de nuestros hijos a los derechos humanos solo para los delincuentes. La imposible articulación discursiva de Blumberg (Maestría en Educación, Lenguajes y Medios).